四月的春意浸润着重症医学科的病房,一场充满关怀与传承的师生结对交流活动如期而至。作为科室深化导师制培养模式的重要实践,五位导师与对应住院医师分批次展开深度交流,围绕学业规划、轮转感悟与职业发展展开对话,让春日的医学殿堂更添一份暖意。

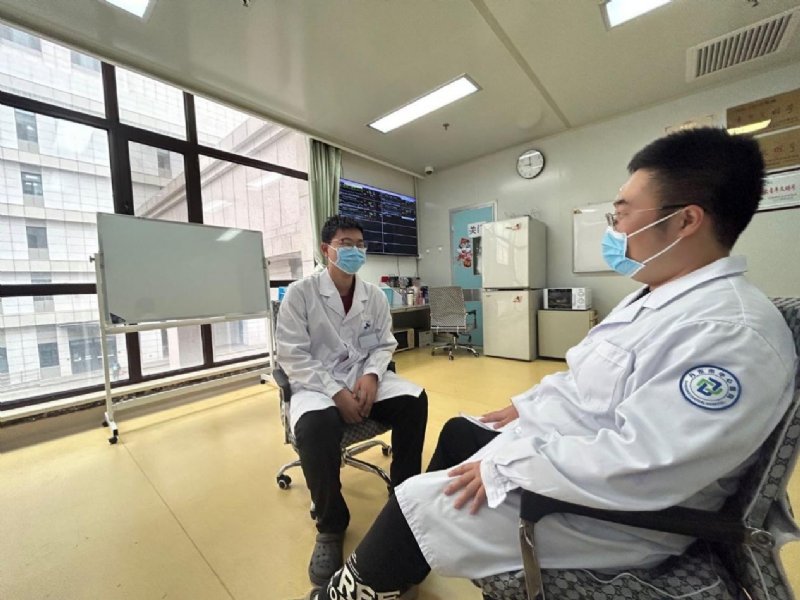

作为二年级住院医师魏义渠,近三个月始终扎根于重症医学科学习。导师胡英娜重点询问了其参与危重症患者管理的实践心得。"从脓毒症液体复苏到机械通气参数调整,每一步都需要精准判断。"魏义渠住院医师分享时,胡英娜导师频频点头,并提醒他:"重症医学是时间与细节的战场,既要保持对生命体征的敏锐洞察,也要注重多学科协作思维的培养。"

刚从普外科结束三月轮转的住院医师袁海梅,带着肾内科与外科的双重视角说道:"外科急腹症诊疗的果断决策,与肾内科慢性管理的缜密思维形成鲜明互补。"导师范雪飞对此深表赞同,并引导她思考:"重症医学常处于多学科交汇点,不同科室的轮转经历正是构建系统性临床思维的关键。"

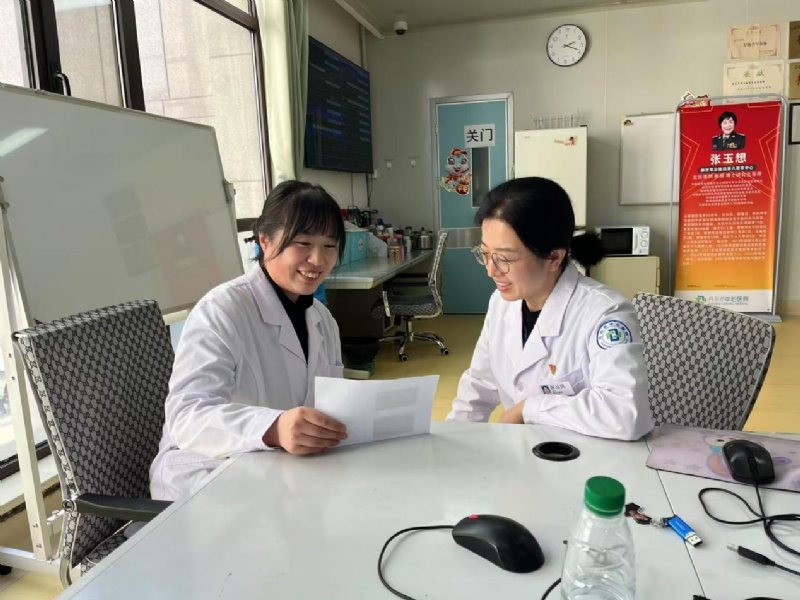

对于三位一年级学生,导师们将关注点聚焦于执业医师考试的备考与轮转的适应情况。导师朱嘉林与住院医师陈晨复盘了其在放射科学习影像判读的经历:"CT影像中磨玻璃影的识别,直接关系到重症患者的早期干预。"导师宫倩则对住院医师李雪敏在呼吸内科接触的ARDS病例展开讨论:"血气分析数值不仅要看绝对值,更要关注动态变化趋势。"导师张丛凤与住院医师沈惟探讨循环内科轮转心得时,特别指出:"心功能分级与血流动力学监测的关联性,是重症医师必须掌握的思维纽带。"

本次交流活动结束后,基地主任张丛凤进行总结:"导师制不是简单的'传帮带',而是构建临床思维与人文关怀的双向桥梁。看到二年级住院医师能将轮转经验转化为科研方向,一年级住院医师在跨科学习中建立重症医学的全局观,这正是科室“厚基础、强实践、重创新”培养理念的生动体现。她特别寄语全体学生:“你们书写的不仅是个人成长日记,更是重症医学未来的注脚。希望你们始终保持对生命的敬畏,让技术之精与仁心之诚始终同行。”

这场跨越年级与专业的对话,恰似重症医学科绵延不绝的传承之火——以师者之心点亮医学长路,用学者之志守护生命微光。