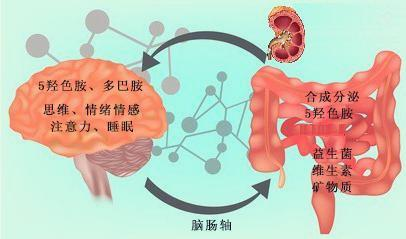

所谓“肠-脑轴”,简而言之,就是联通“大脑”和“肠脑”之间的媒介系统。它,对人体的影响极其复杂,既然如此,且让我们列举一些简单的事例举例说明,姑且从“心宽体胖”说开去吧。

“心宽体胖”在医学领域表达的意思,实际上可以如此理解:心态好的人,消化功能就好,营养吸收利用也就到位,进而身体就不亏。

心态好,自然就是“精神-心理”方面阴阳平和,既无“焦虑”、“烦躁”,也无“抑郁”、“精分”。记得清朝一位名医说过,他提倡的健康状态,就是“吃得、睡得、屙得”。看似简单,其实做起来相当不易,起码,欲使睡眠良好,至少得“精神-心理”状况正常。做到心态良好以后,精神-心理情况稳定,自然脑内分泌的相关物质产出平稳,搭配协调,作用正常,那么,这些物质通过“脑-肠”轴影响到消化道,消化功能自然就理想,进而营养吸收、利用效果满意,身体收益自然是题中之义。

与此相反,所谓“为伊消得人憔悴,衣带渐宽终不悔”,就是反面的事例了——精神状态都如此差劲了,营养吸收不良、消瘦体亏不是太正常了吗?

脑影响肠,肠也会反过来干扰脑。在研究肠道微生态学时,研究人员发现,原本身心健康的人,在各种原因造成“肠道菌群失调”后,极其容易出现焦虑、抑郁等不良精神-心理状态,而且在有效治疗失调的肠道菌群后,精神-心理状态会得以迅速改变。“粪菌移植”技术目前正被日渐重视、逐步摸索发展,就有研究者提出,可以利用此技术治疗部分精神-心理异常状态患者,其治疗机理,就是针对那些因肠道菌群失调而诱发的“焦虑、抑郁”病患,通过向该类患者肠内移植健康人粪菌,快速纠正肠道内微生态环境,继而治愈其精神-心理疾患。

肛肠科门诊能够接触到大量的“肠易激综合征”患者,所谓肠易激综合征(irritable bowel syndrome,IBS),是一组肠道功能紊乱性疾病,临床表现为:持续性或间歇性发作的,以“腹痛”、“腹胀”、“排便习惯和(或)大便性状改变”为主的症状,但缺乏胃肠道结构和生化异常。通俗地讲,就是有各种与肠道功能有关的不舒服,但是查“肠镜”或者“便化验”等实验室检查,都没能发现明显问题。

肠道相关检查发现不了明显异常的病变,但却实实在在的存在与肠道有关的不适,为什么?在肠易激综合征的病因研究中,人们发现了极为重要的发病诱因——“精神-心理因素”;这其中,“肠-脑轴”的作用极为关键。

首先,“紧张”、“焦虑”等精神-心理因素,造成了脑内的内环境变化,脑组织分泌的活性物质出现了异常情况,种类改变啦、数量改变啦、出现一些新产生的活性物质啦,等等,不一而足; 这些物质循“脑-肠轴”向肠道进发,最终自然导致肠道原有的正常工作节奏被打乱,紊乱由此出现;

其次,寄居于肠道的大批量细菌--主要是有益菌,自成“微生态循环”体系,有益菌自身可以分泌对其寄居宿主有益的微量物质;与此同时,寄居的有益菌,可以帮助消化纤维素等宿主自身无法消化的物质,由此可见,双方是互利互惠的,离开了这些肠道有益菌群体,宿主自然会大受影响,在肠-脑轴的沟通下,精神-心理方面受到刺激自然是应有之义。

所以,我们临床上治疗“肠易激综合征”时,特别重视身-心调节,也很强调不滥用抗菌素,甚至要积极补充肠道菌群调节剂(如整肠生等药物),就是基于以上原因。

归纳而言,脑-肠轴、肠-脑轴,验证了“天地大宇宙、人身小宇宙,万物皆可互联”的朴素哲学理念。我们在自身日常健康保健时,需要全面着手,“身心共健”;在诊疗消化系统功能性疾病时,不能盲目乱用药物(尤其是抗菌素),要积极配合以精神-心理方面的调节,以期尽快治愈这类难治性的紊乱性疾病。