作者:党办

生命是坚强的,可以应对任何痛苦与磨难;生命也是脆弱的,当病魔袭来时,会显得那样无能为力。对于心脏病患者尤其是急性心梗的患者来说,看似对立的生与死之间的距离往往只有一步之遥。

2011年 2月15日,市中心医院循环一科的医护人员,正一如既往地进行着紧张而繁忙的工作,一阵急促的电话铃声打破了平静的氛围。随着电话那端传来病人家属急切的声音,科主任吴岩简单了解了情况。一名常年患糖尿病的病人突发急性心梗,心源性休克,正在市内某医院急诊抢救,生命垂危,为了得到进一步稳妥的治疗,家属抱着最后的希望打来了求救电话。吴主任果断的指示家属,在生命体征允许的情况下尽快转运至中心医院。

时间就是生命!一撂下电话,吴主任马上通知CCU病房预留床位,所有人员及抢救设备立即处于待命状态,随即向有关领导上报,从急诊到CCU,一条为患者转运、救治的“绿色通道”已经开启。

十分钟后,患者由120紧急送入中心医院CCU重症监护室,此时患者处于昏迷状态,转运途中有阿斯发作,心率30次/分,血压测不出,心电图提示急性下壁心梗……种种情况表明患者的情况万分危急。

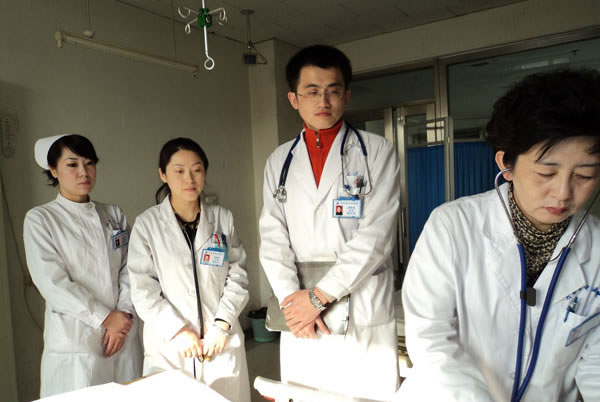

一切为了病人!一切为了生命!医护人员立刻投入紧张的抢救工作之中。各种生命监测仪迅速连接到患者身上,他的每一次呼吸、每一次心脏跳动、每一个脏器功能、每一个生命活动,在密切监护之下。吴岩主任、周霞护士长率领循环一科的医护人员立即给予心肺复苏,邹常奇医生持续的胸外心脏按压、电除颤和大量的抢救药品的使用,为后续的抢救赢得了宝贵的时间,在抢救患者的危急状态下,中心医院的医护人员发挥了团结协作的精神,循环二科宋树伟主任、矫晓伟护士长,心胸外科的曹忠良主任和医护人员闻讯及时赶到,共同参与救治……抢救工作争分夺秒的进行着。然而,随着时间一分一秒地过去了,患者的心率、血压却时好时坏,反复地心跳骤停,医护人员密切观察着病情,室外,家属用焦灼而又茫然的眼神不时地张望,期盼着生命奇迹的出现。

经过近一个小时的紧张抢救,患者的生命体征仍然上下波动。对于急性心梗的患者,时间就是生命,有着丰富抢救经验的吴岩知道,患者长时间的心肺复苏,已经不适合溶栓治疗,并且随着病情的发展随时有再次骤停的可能,最佳的治疗方案就是急诊临时起搏、冠脉支架治疗,必要时可行IABP(主动脉球囊反搏治疗)。

当患者稍一平稳,吴主任立即报请党委书记王伟(兼任心血管治疗中心主任)、和邢伟副院长。王伟书记果断指示:“立即入导管室!”在监护仪、除颤器的保驾下,患者被护送到导管室,王伟书记、邢伟副院长冒着极大的风险亲自上台,循环一科的吴岩主任和循环三科的田晓岚主任配台,立即开始临时起搏、冠脉造影。造影显示:三支血管严重病变,左主干严重病变,右冠闭塞。考虑右冠为“罪犯”血管,急诊植入药物涂层支架一枚。术中,患者反复出现生命体征及其不稳,但医护人员们抱着“不抛弃、不放弃”的坚定信念,以执着的精神和精湛的技术与死神进行着无声的抗争!令人欣慰的是,患者的生命体征终于逐渐平稳。但大家紧张的神情却没有一丝的放松,因为面临的考验还有很多。术后连续几天,经过密切关注和精心治疗,患者终于被拽离了死亡线的边缘。2月18日,记者见到患者时,精神状态良好的他不住地说:“真是谢谢中心医院的医生们啊!是他们给了我第二次生命啊!

这只是一个缩影。采访中,记者听到了一场场抢救生命的接力赛在中心医院上演的真实故事。仅以循环一科今年春节救治的病人为例,大年初一2月3日,一位50多岁的急性心梗患者心脏骤停,命悬一线之际被送往中心医院,经过半个多小时的紧急抢救,已重获新生的患者在十天之后顺利出院;2月16日,一位年过六旬的男性患者被送到中心医院时,已经多脏器衰竭,经过医护人员的全力抢救,心脏、肝功、肾脏各器官功能逐渐恢复,在第五天已经脱离了生命危险……

对于急性心梗患者,瞬息万变的病情考验着一个医疗机构的综合医疗技术水平和团体协作能力,任何丝毫的延误都可能造成对患者致命的打击。一个个成功救治的病例,诠释的不仅仅是中心医院的综合医疗技术能力,更是科室间的相互协作、相互配合和一种快速救治机制的建立完善;患者和家属一句句发自肺腑的感谢,表达的不仅仅的每名医护人员良好业务功底的赞赏,更是对整个医疗团队生命至上的态度的敬佩。

如今,在中心医院,这种救治危重病人的快速反应机制和“绿色通道”已经建立,各部们之间良好的沟通协调,及时又准确的诊断,紧急而又恰当的处理,确保了整个抢救过程的顺利、及时、有效。“不抛弃、不放弃”、“哪怕有一线希望,就绝不放弃”……这样的人生信条和医者的职业操守,是中心医院人对丹东人民健康的守护与承诺,更是他们实实在在的付出与行动!

地址: 辽宁省丹东市振兴区锦山大街338号

电话:0415-6161187、6161984

技术支持:新思维网络